BEETHOVEN 3 Marce op. 45 SCHUBERT 3 Marches militaires D. 733 POULENC Sonata per pianoforte a 4 mani DEBUSSY 6 Épigraphes Antiques STRAVINSKI 3 Pezzi facili per pianoforte a 4 mani; 5 Pezzi facili per pianoforte a 4 mani pianoforte Massimo Giuseppe Bianchi e Antonio Ballista

Varallo, Palazzo dei Musei, 2 ottobre 2022 (42° Festival Musica a Villa Durio)

Varallo è un lindo paesello che – quasi casa di bambola – appare come appoggiato alle prime pareti alpine. L’ordine e la quiete sono tali da sembrare più Svizzera che Italia, e non si può che farne lode. Come talora accade in questi posti meno popolosi d’una città e di questa meno burocratizzati, sopravvivendo valore ai rapporti interpersonali, bastano un paio di menti meno arrese all’ovvietà del quotidiano per smuovere quel tanto le sonnecchianti acque della vita culturale d’una provincia. Il guaio è, semmai, che passate o stancatesi quelle due anime, il tutto si esaurisce nel silenzio: ma anche in questo Varallo pare distinguersi, tanto che il direttore artistico, il pianista Massimo Giuseppe Bianchi, può organizzarvi l’edizione numero 42 di un pregevole festival musicale, “Musica a Villa Durio”, col contributo della preziosa Pinacoteca Comunale di Palazzo Calderini “dei Musei”. Caratteristica del Festival è quella d’avere un solo discrimine: la qualità della musica. Così, accanto a progenitori e pronipoti d’un Beethoven, troviamo in festosa compartecipazione musiche d’altri generi, soprattutto d’area jazzistica.

Tanto che quest’autunno il festival doveva inaugurarsi con un concerto a quattro mani dello stesso Bianchi con Jed Distler, celebre improvvisatore jazz, arrangiatore di temi conosciutissimi, apprezzato broadcaster e formidabile sollecitatore di musiche in atto (fin da giovane Distler ha dato, come pianista, un importante contributo alla diffusione delle opere di Virgil Thompson, di Richard Rodeney Bennett, di Frederic Rzewski, tra gli altri). Ma viviamo in tempi nei quali un’influenza non si limita a costringere a letto ma ti fa ritirare il passaporto, sicché Distler all’ultimo momento ha dato buca e si dovette rimpiazzarlo pied levé.

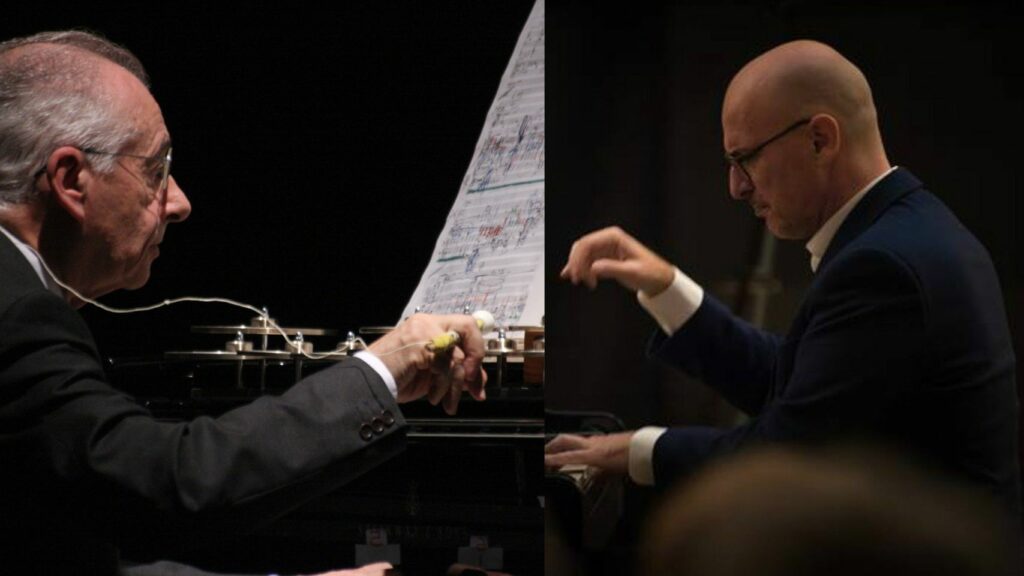

Chi più di un musicista dagli orizzonti culturali sterminati come la sua curiosità, dagli umori irrefrenabili, dalla libertà mentale senza ombra di steccati, quale è Antonio Ballista, avrebbe potuto ricreare con Bianchi un duo all’altezza di quello previsto dal programma? Certo la sostituzione – dato a Distler ciò che gli pertiene – non era fatta per lasciare rimpianti.

Il programma era di quelli atti a soddisfar i palati più esigenti ed ebbe nell’ironia il suo comune denominatore, perfino quando – nelle Six Epigraphes Antiques di Debussy – di questa non poteva esservi traccia (Claude de France sapeva essere umoristicamente tranchant, qualche volta, ma ironico mai): era proprio la totale assenza a far percepire anche nelle epigrafi debussiane l’ironia, per contrasto (quasi un crash automobilistico), prepotente.

Nelle Marce di Beethoven e di Schubert l’ironia era soprattutto frutto dell’interpretazione, del moto impresso dai sonatori, ed emergeva dalle sonorità incandescenti, talvolta volutamente esagerate nell’effetto percussivo dei bassi o nello squillo di tromba degli acuti, e in particolare dal senso parodico dell’andamento, sciolto, divertito, per nulla militaresco. Ma non fu tutta farina del diavolo (o degli interpreti), ché in Beethoven l’idea del gioco era, per così dire, autoevidente; in Schubert concorreva ad esplicitarla il titolo di Marches militaires della raccolta, nella quale invano qualcuno potrebbe trovare l’esaltazione marziale o anche solo la pompa della parata. Se le Marce di Beethoven possono apparire la riproduzione domestica dell’incedere chiassoso d’una banda (quale differenza tra queste a quattro mani e i reggimentali Zapfenstreiche che il Grande di Bonn aveva scritto [e riscritto, visto che di ciascuno ne esistono almeno due distinte orchestrazioni] per le orchestre militari) e potrebbero ricordare le barzellette un poco sboccate per le quali Beethoven (uomo, si dice, dallo humor scatenato ma un poco grossolano) andava matto, le melodie incantatorie di Schubert danno alle sue Marce, militari solo nel titolo, un senso quasi parodistico, seppure mai apertamente irrisorio, dell’aplomb militaresco. L’esecuzione luminosa di Ballista e Bianchi, elasticissima nei ritmi e nel fraseggio, tanto piena di colori e delle loro infinite sfumature, cavava da questi gioiellini d’occasione umori infiniti, donava ebbrezze emotive e sollecitava fondi pensieri intorno alle possibilità inesauribili del ‘bello musicale’, tutto fuorché hanslickiano. Non c’è da rimanerne sorpresi: Bianchi e Ballista sono musicisti in piena sintonia artistica e uno sperimentato sodalizio, ma personalità distinte e, nel gioco a quattro mani, complementari. Quasi micragnosamente analitico, il più giovane Bianchi – ma verso un’analisi che produca chiarezza mentale, non uno sterile evisceramento del testo in particolari formali –, un folletto pieno di spiriti estasiati dalle forze recondite della musica, il più esperto Antonio Ballista, ricreatore di immagini, come Bianchi è, soprattutto, un suscitatore di impressioni mentali: nessuno dei due amante della metafora, ché distoglie dal reale, in musica facendosi quasi menzogna.

Quanto il sonare dei due interpreti fosse scintilla d’emozioni, lo dicono soprattutto gli applausi che non volevano tacersi dopo la Sonata di Francis Poulenc, un compositore tendenzialmente ‘freddo’. O meglio, talmente elegante da non trascendere mai il segno limpidissimo. Ma anche nel suo caso è tutta una questione di umori: come ha detto Bianchi nella breve presentazione del pezzo, centrando a perfezione il punto (i due pianisti si sono alternati, talora dialetticamente intersecandosi, in introduzioni di perfetta sintesi a ciascun lavoro eseguito), in Poulenc, aspetto tragico e commedia si compendiano in uno. O per dirla altrimenti, il tragico interiore messo a nudo – ancora una volta – dall’ironia: vivace, graffiante come non poteva essere altrimenti nell’apollinairiano (e non apollineo), bruciante, Francis, maestro del finto disimpegno. Un tenero solo apparente.

In tanto ricca letizia di sentimenti fu abilità quasi di prestigiatore da parte dei due interpreti introdurre il mai rilassato Debussy, con un’opera tra le più gravi e spiazzanti del musicista del fauno. Un Debussy che in quest’opera non è più verlainiano né mallarméano (un poco le due anime poetiche di Claude, i suoi Eusebio e Florestano; Baudelaire fungendo, forse, da Maestro Raro), e di cui solo si possono immaginare sopravvivenze rimbaudiane nel simbolismo che si fa strazio, struggimento dell’anima. Ed è il tormento d’un musicista fieramente anti-classico che si volge alla classicità più pura, quella greca; ma la legge non attraverso la filosofia, l’epica o la tragedia che la resero imperitura attraverso i millennî dell’umanità. Nemmeno la ritrova attraverso la satira d’un Aristofane – e come avrebbe potuto, Claude?! No, Debussy può accostarsi alla Grecia antica solo nella misura in cui essa appariva (ed appare a noi, oggi, cent’anni dopo) alla luce del sole: nelle sue gloriose rovine. Frammenti di mura, di sculture, di vasi istoriati: le epigrafi di Debussy. Il quale subito si rifugia, per buona misura, nell’espediente mitologico del dio Pan e nell’impalbalbilità del vento; chiuderà nella semitangibilità della pioggia. Nel mezzo una tomba anonima, l’immancabile danzatrice (coi sonagli, a distorre dall’idea d’una danza muta), l’invocazione alla notte (il buio salvifico), una fuga-in-egitto… Silenzi inquieti, paesaggi immoti, il nulla: punteggiato da caleidoscopiche scintille di timbri, da un infinito zampillìo di spiriti che crepitano sopra quell’apparente néant a dare vita ed umori ad uno dei più sorprendenti capolavori disseminati dalla storia della musica. Ma ci volevano due virtuosi dell’intelligenza musicale come Bianchi e Ballista, per rivelarlo così apertamente.

Il finale era un poco la risultante degli umori poulenchiani, sottili, “positivi”, con gli spiriti demònici di Debussy: i tre+cinque Pezzi “facili” (se lo dice lui!) di Igor Stravinski. Parte nonchalant, ma già la Valse pare quella tarantolata di Pétrouchka, che tra un clin d’oeil, una quasi sconcia intromissione di funiculì-funiculà e continui ritorni (per poco) all’easy playing, fa sempre capolino, fino all’orgiastico Galop finale, che è la liquidazione definitiva del divertissement offenbachiano: non era più il tempo del can-can (le due raccolte furono composte nel 1915 e nel 1917, quasi a suggello dei margini d’una guerra scellerata), ma quello dei Pierrot, i fantasmi muti, pallidissimi, con la lacrima inasciugabile sul volto e le loro straziate grotesques. Niente penetra il tragico più del riso, ch’è condanna feroce, non esorcismo.

Non lo capì Debussy, che trasformò la tragedia dell’umanità in dramma personale, ci s’ammalò e ne morì, tra gli atroci dolori d’una malattia sudicia, negazione d’ogni arte, estremo affronto d’un uomo che d’arte e solo di quella era fatto.

Lo sapeva bene, invece, Franz Schubert che, quasi in punto di morte, regalò ai nostri due straordinari pianisti, il loro bis, quella incantevole Kindermarsch che proprio nella tenerezza della splendida cantilena, delicatamente scandita in marcetta, rivela l’infinita melanconia d’un disperato addio alla vita d’un bambino che non crebbe mai perché era nato già grande.

Bernardo Pieri