MUSORGSKIJ Boris Godunov I. Abdrazakov, L. Jørstad, A. Denisova, A. Anger, A. Markov, N. Ernst, D. Golovnin, S. Trovimov, Y. Abaimov; Orchestra, coro e coro di voci bianche del Teatro alla Scala, direttore Riccardo Chailly regia Kasper Holten scene Es Devlin costumi Ida Marie Ellekilde

Milano, Teatro alla Scala, 7 dicembre 2022

Non è mai facile, nel dare conto dello spettacolo inaugurale del Teatro alla Scala, scindere il fatto musicale e artistico da tutto quanto precede la serata stessa: quest’anno ancora più del solito, poiché le polemiche relative alla scelta di un’opera russa (anzi, l’opera russa par excellence) proprio mentre l’Ucraina soffre a causa della spietata invasione putiniana hanno messo in luce l’insipienza di chi le ha sollevate e, in genere, l’ignoranza della cultura di quell’immenso Paese. La Russia è “altro” da noi: e con l’Occidente esiste un rapporto secolarmente ambivalente, che si riflette nella bipartizione storica delle due capitali dell’immensa nazione, con il “cervello” che è Pietroburgo, filo-occidentale e smaliziata, e il “cuore” a Mosca, autenticamente slava. Boris, poi, è l’opera meno encomiastica e celebrativa che si possa immaginare: uno zar che ascende al trono tramite un infanticidio (vero o presunto a livello storico, non è questo il posto per dibatterne) e che muore divorato dai rimorsi, un popolo affamato e disperato, congiure e tradimenti. E nella versione scelta da Riccardo Chailly, il cosiddetto Ur-Boris, ancora di più concentra il suo focus sulle vicende russe, interne, senza neppure il cambio di prospettiva offerto (ad ogni livello) dall’atto polacco e dalla scena nella foresta di Kromy: dovremmo a questo punto parlare dei problemi testuali dell’opera, che sono però così intricati che esulerebbero dai compiti di una recensione. Voglio solo dire che la scelta sempre più diffusa della versione originale dell’opera a me sembra uno scaltro espediente per evitare di portare la partitura a lunghezze wagneriane (un’ora buona di musica in più) e di dovere scritturare (e pagare) due artisti di primo livello per le parti di Marina e Rangoni: eppure la perdita del clima “francesizzante” della corte polacca, della figura memorabile del gesuita Rangoni a me paiono non giustificabili. E ancora di più lo è finire l’opera con la morte di Boris: qualcosa di molto melodrammatico, persino sovietico, ma poco mussorgskiano e russo, laddove solo la chiusa con il lamento dell’Innocente sui destini del popolo russo rende il senso estetico, etico, musicale di questo sconvolgente capolavoro.

Ciò detto, l’esecuzione scaligera (che andrebbe risentita nel prosieguo delle recite: indimenticabile per me è la differenza qualitativa dello scorso dicembre fra la prima e l’ultima recita di Macbeth!) si poggiava sull’entusiasmo, lo studio profondo e la qualità esecutiva di Riccardo Chailly, che dirigeva l’opera per la prima volta (dopo remote esperienze con Boris Christoff impegnato nella scena della morte): evidente, da parte sua, l’intento di rendere nella sua essenza più autentica la scabra orchestrazione originale, non arretrando davanti a impasti timbrici inconsueti, non cercando mai il “bel suono” (ma, va detto, neanche un’aggressività buona per tutti gli usi) e modellando il fraseggio sulle intenzioni vocali del protagonista. Certo, la prima parte (i primi quattro quadri) sembravano frenati da una prudenza eccessiva, e ovviamente da una certa assenza di quel tipico suono russo che è così difficile a definirsi quanto inconfondibile a notarsi: ma dopo la pausa, con la grande arcata Cremlino – San Basilio – Duma, resa davvero come un unico grande atto, Chailly ha saputo rendere le angosce del popolo e dello zar con un’aderenza ammirevole. Un Musorgskij all’italiana? Non direi, certo lontano da quello del suo mentore Abbado (che sceglieva però la versione 1874, arricchita persino da San Basilio) e provvisto di un’originalità che andrà certamente affinandosi durante le recite. Eccellente la prova di orchestra e coro: quest’ultimo sempre disposto a rinunciare, proprio come l’orchestra, ad una neutra perfezione canora a favore di un suono espressivo e sfumato. E impeccabili anche le voci bianche.

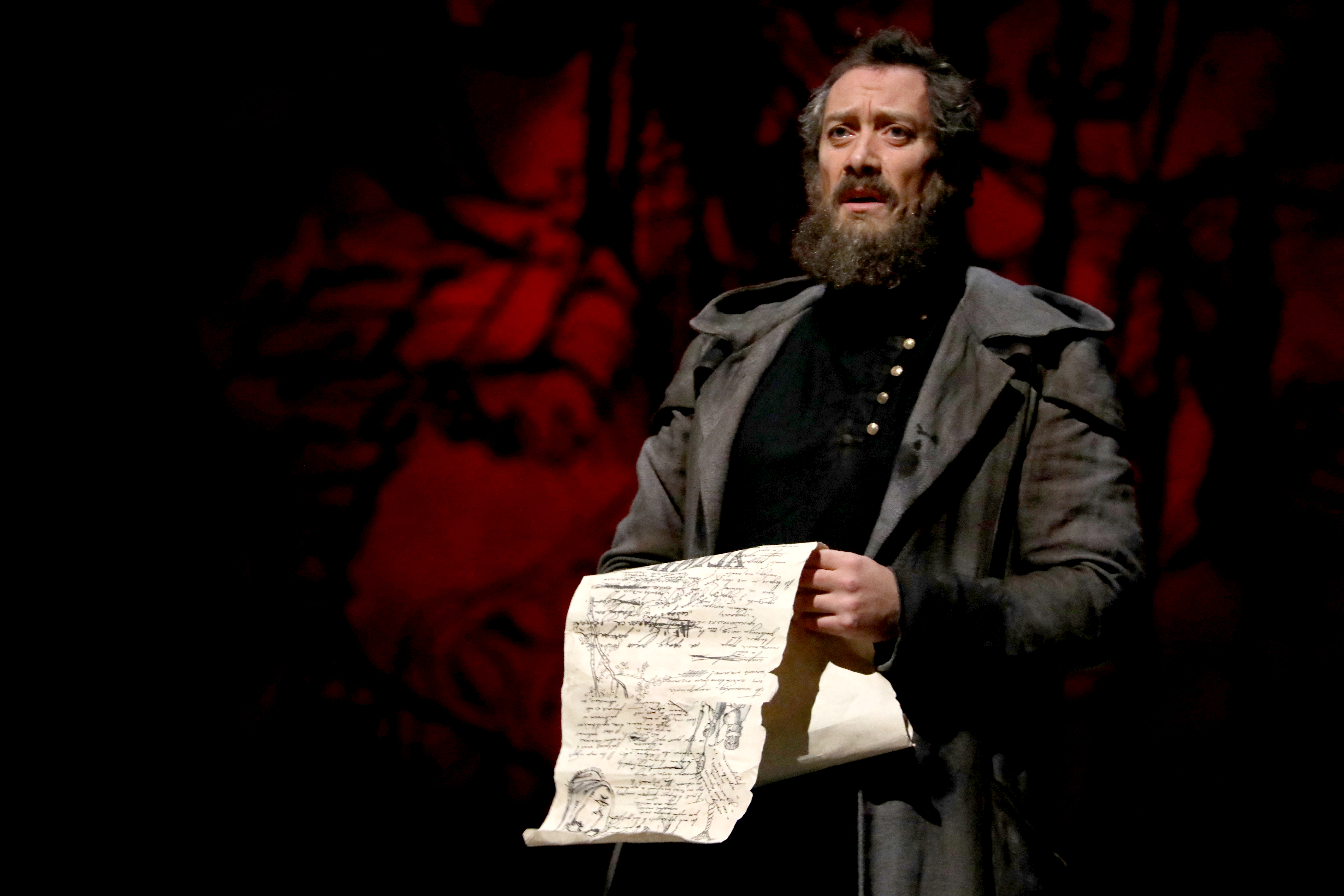

Nella versione 1869, tolte tutte le canzoni popolari (tranne quella di Varlaam), è quasi totalizzante la presenza delle voci maschili: e certo il cast scaligero era di ottima qualità, con qualche dubbio per il Pimen di Ain Anger (che si riscatta però nell’ultima scena, con un fraseggio scabro e allucinato) e molti applausi per lo Šuiskij più violento che insinuante di Norbert Ernst e l’Innocente scarnificato di Yaroslav Abaimov (ma chi voglia sapere cosa si può trarre da quelle poche battute tornerà sempre ad ascoltare il sommo Ivan Kozlovskij). Su tutti spicca Ildar Abdrazakov, un Boris magnetico e degno dei massimi confronti: una vocalità sana e possente, cui la tessitura acuta è perfettamente adatta, capace di piegare il suono alle minime inflessioni della parola, rifugiandosi ai bordi del parlato nella scena delle allucinazioni (ma senza mai esagerare) e abbandonandosi ad una mezzavoce quasi incorporea nelle ultime battute, davvero commoventi. C’è la potenza (“Sono ancora lo zar”), c’è il carisma, la presenza scenica, la grande mobilità di sguardi e gesti: un Boris, lo ripeto, già ora storico.

Dello spettacolo di Kasper Holten potrei dire con una battuta che è una tipica regia “da sette dicembre”, ossia lontana da eccessi intellettualistici, visivamente spettacolare ma anche piuttosto didascalica: un tratto, questo, che ha accomunato tutte le ultime inaugurazioni scaligere. La scena è dominata da un enorme telo con la cronaca di Pimen, cronista delle vicende e testimone dei delitti di Boris, e l’unione di costumi “storici” e contemporanei ci fa riflettere sull’universalità delle vicende narrate: ma quello che è parso davvero ridondante è il continuo ricorso a descrizioni visive di quello di cui si sta cantando in scena, vuoi l’onnipresente Zarevič insanguinato, vuoi i personaggi evocati da Pimen nella sua scena. E ancora, nel quadro finale, una specie di pantomima a lato (con Šuiskij che combutta con Grigorij) sembra confermare la sfiducia del regista sia nell’immaginazione dello spettatore, sia nella forza drammaturgica della musica: culmine l’uccisione con una pugnalata da parte di Boris, non prevista e del tutto fuori luogo. Poi, certo, Holten è un regista tecnicamente inappuntabile, e il pannello finale (i tre ultimi quadri) era gestito con grande accuratezza, così come la scena dell’Incoronazione viveva di dettagli perfettamente compiuti: ma la sensazione di uno spettacolo incapace di entrare nelle profondità del testo musorgskiano era difficile da scansare.

Del côté mondano, fra presenze politiche, applausi sempre più lunghi al presidente della Repubblica (sembra ormai una specie di rito fine a sé stesso) e contestazioni in piazza, molto si è detto e non aggiungerò qui una parola: se non nel rilevare che, al di là degli applausi convinti ma non trionfali, il rito di Sant’Ambrogio è qualcosa di prezioso, la celebrazione di un teatro e di una città che nella musica e nell’opera ritrovano, annualmente, loro stessi. Qualcosa da non sottostimare.

Nicola Cattò

Foto: Brescia/Amisano, Teatro alla Scala