Parigi rimane uno dei luoghi più eccitanti del mondo dal punto di vista musicale e artistico in generale. Ci siamo recati nella Ville Lumière per un weekend lungo (venerdì 4 ottobre-lunedì 7) lasciandoci travolgere da alcune delle innumerevoli proposte.

Venerdì 4 ottobre, all’Opéra Bastille, Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau hanno suscitato un vero trionfo di pubblico. Il sovrintendente Stéphane Lissner ha avuto la buona idea di affidare la regia al cineasta Clément Cogitore, classe 1983, già fattosi notare per il cortometraggio realizzato nel 2017 sulla Danse du Grand Calumet de la Paix, in cui l’aria dei Selvaggi veniva coreografata in forma di krumping, danza nata presso la comunità afro-americana a sud di Los Angeles. Il punto di forza di Cogitore è paradossalmente forse proprio il fatto di non provenire dal mondo dell’opera. Egli ha creato uno spettacolo anti-convenzionale che non pretende di colmare i vuoti narrativi lasciati dal libretto di Fuzelier. A ben vedere, infatti, Les Indes Galantes nascono come patchwork: Rameau mise in scena dapprima soltanto il Prologo e le prime due Entrées; resosi conto dell’accoglienza tiepida, aggiunse altre due Entrées, che resero questa opéra-ballet ben più potente e spettacolare, giocando su una dimensione esotica che il compositore aveva peraltro già affrontato nei lavori clavicembalistici (Les Sauvages nasce per cembalo nel 1725, dopo che Rameau aveva visto danzare due capi indiani della Louisiana a Parigi). È ovviamente il senso del meraviglioso barocco a trionfare: la trama narrativa è poco più che un pretesto. Ciò non impedisce a Cogitore di creare una struttura drammaturgica, senza però ricercare forzatamente un’unitarietà che, di fatto, non c’è nell’originale. Domina invece la molteplicità: quella delle nostre multietniche città-mondo, divise fra accoglienza e rifiuto del diverso. Nel prologo, Hébé, dea della giovinezza, organizza una sfilata di moda, interrotta da Bellona, dea della guerra. Nel Turc Généreux va in scena la tragedia dei migranti che muoiono nella traversata del Mediterraneo. Negli Incas du Pérou, lo scontro fra popolazioni urbane e forze dell’ordine. Nei Fleurs, le prostitute di un quartiere a luci rosse escono dalle loro vetrine e si uniscono in un commovente concertato. Nei Sauvages, la fidanzata dell’eroe indigeno Adario, imprigionato dai colonialisti, è travestita da ragazza pon-pon. Dopo la grande Danse in forma di krumping, i protagonisti sfilano sulle note della Ciaccona conclusiva, unendosi in un’ultima commovente foto di famiglia. Tutto ciò potrebbe apparire banale, ma Cogitore ha saputo creare un climax emotivo raro attraverso l’unione di danza, musica e azione, con un bilanciamento perfetto delle tre componenti e una capacità davvero neo-barocca di stupire lo spettatore. Del resto, anche la terza rappresentazione parigina, nel 1735, fu sorprendente: i benpensanti protestarono perché nella terza Entrée un principe turco si presentava vestito da donna.

Cogitore e il drammaturgo Simon Hatab hanno lavorato in maniera sottile sul testo: la sfilata di moda, ad esempio, non fa che evidenziare il narcisismo degli «amanti sicuri di piacere», che seguono il loro ardore e cantano il loro piacere, senza preoccuparsi d’altro. La società di Versailles era forse meno fondata sull’apparire, rispetto alla nostra? No, al contrario. Cogitore, sottolineando l’ossimoro fra l’ossessione per la fenomenologia della seduzione (ancor prima che dell’amore) e i più gravi temi socio-politici, crea un parallelismo fra la società parigina settecentesca e quella odierna. Talvolta lo fa in modo un po’ naïf, quando ad esempio in Clair flambeau la candela diviene il telefonino con cui un folto pubblico (il coro) riprende la pop-star durante un concerto, ma riesce in questo modo a far capire a qualsiasi tipo di pubblico quanto possa essere al di là del tempo la musica di Rameau (in quel caso, il refrain può assomigliare veramente al ritornello di un moderno song). Ovviamente, in più di tre ore di spettacolo, vi sono momenti riusciti e altri meno. Ma a colpire, nel complesso, è la dimensione incantatoria, che non sconfina tuttavia in gratuita leziosità: una menzione speciale meritano gli immaginifici costumi di Wojciech Dziedzic, nonché le luci curate da Sylvain Verdet, tendenti a una cupezza e a un mistero che non sono affatto in discrasia con la musica di Rameau, che nasconde dietro la brillantezza e il profluvio di abbellimenti un fondo saturnino, nero come la bile dei melancolici, disperato come i rimpianti e i pianti (regrets et pleurs) di cui è costellata. Se alcuni elementi, per esempio una gru che scende dal cielo nella scena dei migranti, potrebbero apparire a tutta prima fuori luogo, magnetico è spesso il modo in cui oggetti della nostra quotidiana modernità diventano quasi atemporali “monoliti” grazie al modo in cui vengono illuminati e fatti muovere. Cruciale, poi, la coreografia di Bintou Dembélé, anch’essa corrispondente al climax complessivo: a piccoli tocchi inizialmente, travolgente nel finale. Sembrerà strano che la danza di strada afro-americana (krump, hip-hop, popping, waacking) venga utilizzata per il barocco ramista, eppure le corrispondenze attraverso i secoli sono disarmanti e non fanno che evidenziare la forza, la visionarietà e l’universalità della musica di Rameau. Ciò è possibile perché siamo di fronte a un autore la cui musica travalica le epoche, con buona pace di chi vorrebbe eliminare la differenza fra compositori maggiori e minori. Così, oltre all’aria dei Sauvages, Viens Hymen è visivamente contrappuntata dal solo di un ballerino che danza (in sneakers) sulle punte, seguendo plasticamente la delicata curva melodica. Ogni rischio di appropriazione culturale è sventato dal fatto che Bintou Dembélé, pioniera dell’hip hop alla guida della compagnia Rualité, è una profonda conoscitrice delle danze affrontate: il modo in cui è riuscita a equiparare il gioco di tensioni e resistenze della danza di strada a quello della musica di Rameau è ammirevole. E poi, se proprio si vuole essere filologici, va evidenziato che Rameau fu il primo ad appropriarsi dei ritmi dei “selvaggi”, francesizzandoli con una sorta di colonialismo musicale che ha prodotto un ibrido dal fascino estetico indubbio. È certamente sulla base di questa coerenza di fondo che un barocchista come Leonardo García Alarcón ha accettato di dirigere una produzione controversa in partenza. Con la sua Cappella Mediterranea e il Chœur de Chambre de Namur, Alarcón ha infuso volta a volta energia, delicatezza, furore, plasticità, fuoco e lirismo alla musica, in un’edizione vicina all’ideale, che meriterebbe di essere incisa. L’adattamento a uno spettacolo in chiave contemporanea non lo ha portato a snaturare l’imprinting filologico: anzi, si potrebbe dire che le “ineguaglianze” del barocco francese si sposino assai meglio con l’artistica naturalezza delle danze di strada che con certe algide pose di spettacoli apparentemente più consoni alla nostra vecchia idea di Settecento. Se un solo appunto si può fare, riguarda il rapporto fra scelte di tempo e acustica: il generoso riverbero dell’Opéra Bastille mal sopporta alcuni stacchi eccessivamente rapidi, come quello dell’Ouverture, che ha un po’ perso in fasto e grandeur.

Sul fronte vocale, espressiva, raffinatissima e scenicamente magnetica è risultata Sabine Devieilhe, tendente però a un volume di voce un po’ flebile nei gravi e ad acuti non sempre ricchi di armonici. Per l’acustica della Bastille, perfetta è risultata la voce di Julie Fuchs, impegnata anche nel virtuosismo di dover cantare Papillon inconstant sospesa per aria come una donna-falena. Eccellente anche Jodie Davos, così come le voci maschili di Florian Sempey (soprattutto nel ruolo di Adario) e di Edwin Crossley Mercer (sia come Osman sia come Ali). Esemplari anche Mathias Vidal e Stanislas de Barbeyrac, mentre un po’ più generico stilisticamente è risultato Alexandre Duhamel, meno a suo agio con le languide finezze della scrittura ramista. Prodigiosa la prova dell’orchestra, notevole il coro. Successo di pubblico eclatante.

Sabato 5 ottobre è stata la volta del pianista Ali Hirèche presso la Salle Cortot. Hirèche, nato a Parigi e formatosi fra la Ville Lumière (con Antonio Ruiz-Pipó), il Conservatorio di Milano (Riccardo Risaliti) e le Accademie di Imola e Cadenabbia, ha suonato un programma-monstre comprendente l’integrale degli Studi di Chopin (op. 10 e op. 25) e delle Variazioni su tema di Paganini di Brahms (Libro I e II). Si tratta di pagine che il pianista cesella fin dagli anni di studio e che ha inciso in cd: suonarle tutte in un unico concerto, però, è tutt’altra cosa. Ne è risultato un concerto ad alta temperatura emotiva, sottilmente percorso da una tensione che ha fatto emergere in maniera evidente gli aspetti rivoluzionari e la natura indomita dell’ispirazione chopiniana, mai sottoposta a manierismi sentimentaleggianti o, al contrario, a eccessi di algido controllo. Hirèche ha iniziato con l’op. 25: ampio e lirico il primo Studio, febbrile il secondo, elettrizzante il terzo. Perfino in un’acustica rotonda come quella della Salle Cortot, il pianista ci ha ricordato che Chopin non è immune da spigoli: piuttosto che ricercare un’omogenea levigatezza, Hirèche ha enfatizzato il contrasto fra morbidezze languide e momenti parossistici, prossimi alla violenza (op. 25 n. 11 e 12 in particolare, ma anche op. 10 n. 4 o n. 12). È del resto la partitura a chiederlo. Come nel cd uscito di recentemente, un’attenzione particolare è rivolta alle voci interne e alla polifonia, quasi a ricordarci l’importanza che Bach aveva (anche a livello didattico) per Chopin. È in effetti, quello di Hirèche, un pianoforte che mira all’assoluto più che al paesaggistico, e che poco si sofferma su effetti di mera suggestione, per ricercare invece un’autenticità emozionale più profonda, viscerale. La struttura del discorso è attentamente pensata, ma nel momento esecutivo si sprigiona anche una componente “animale” che può essere tanto più libera quanto più è stratificato e profondo lo studio dell’opera. Nonostante l’alto virtuosismo degli studi più rapidi, è forse nei più lenti e riflessivi che Hirèche ha saputo totalmente lasciarsi andare ed esprimere questa dimensione archetipica in un modo che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso (op. 25 n. 7, op. 10 n. 3, op. 10 n. 6). Fra i momenti più alti del concerto, da citare anche lo Studio delle ottave, con un contrasto nettissimo fra la giusta spavalderia delle sezioni esterne e il carattere pudico, sospeso e sognante, della sezione centrale.

L’op. 10 ha in realtà chiuso il colossale recital, al cui centro erano posti il I e II libro delle Variazioni di Brahms (con un breve intervallo fra i due). Dal punto di vista dell’estetica musicale, è interessante il fatto che l’abbinamento Chopin-Brahms, piuttosto raramente proposto, non è risultato affatto peregrino: Hirèche, prescindendo completamente dai luoghi comuni su “come si deve suonare” l’uno o l’altro autore, ha accomunato i due compositori sotto il segno di un virtuosismo vòlto – pur in modi diversi – all’ampliamento visionario di ciò che la musica può evocare. Evocare questa visionarietà al nostro tempo è possibile solo a patto di non aver paura di enfatizzare alcuni aspetti della scrittura: Hirèche va in questa direzione, e preferisce rischiare (anche nell’adozione di tempi talvolta al limite del possibile) piuttosto che adagiarsi in una rassicurante e controllata cura estetica. La decennale frequentazione con questi lavori, tuttavia, gli permette di mantenere anche una pulizia invidiabile. Il pubblico ha seguito con sempre maggiore partecipazione emotiva la strada di Hirèche, fatta di pensiero e viscere, fino a tributargli un’ovazione finale. Come bis, lo Schubert dell’ultimo dei Moments Musicaux ha confermato la visione anti-sentimentalistica del romanticismo musicale da parte di Hirèche: poco incenso, poca melassa e nulla di consolatorio nella sua lettura, ma un’essenzialità lucida e al contempo intensamente espressiva.

Dopo che Hirèche ha finito di suonare, ci siamo recati all’Opéra Comique per il karaoke lirico della “Nuit Blanche”, la Notte Bianca che ha riempito la città di avvenimenti artistici, più o meno popolari. Con grande sorpresa, ci siamo accorti che la coda per entrare a cantare in massa arie dalla Carmen e dalla Zauberflöte occupava un’intera via! Durante la coda, le cose sembravano volgere al peggio, dato che sotto la pioggia gli astanti si scaldavano con canzoni degli Oasis invece che con Mozart e Bizet. Finalmente entrati, alle 3 di notte (l’evento finiva alle 4), ci siamo resi conto che questi parigini (quasi tutti giovani) erano in grado di cantare con un’intonazione decisamente ammirevole tutto il repertorio proposto per un’ora intera. Incontenibile l’entusiasmo in sala. Drammatico il chiedersi: cosa sarebbe successo in Italia?

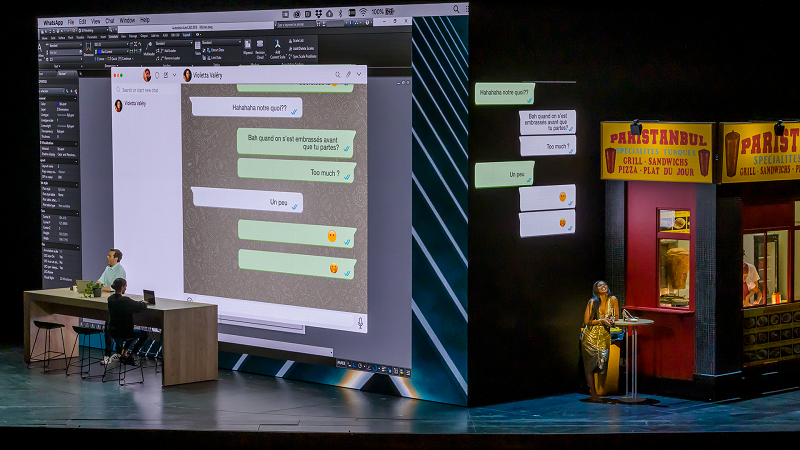

Rispetto alle Indes Galantes, l’attesissima produzione della Traviata di Verdi con la regia di Simon Stone all’Opéra Garnier si è rivelata meno dirompente del previsto. Il principale elemento di attrattiva, a parere di chi scrive, è stata la parte musicale, con un’Orchestra dell’Opéra de Paris prodigiosa (memorabili i fiati) e una direzione di Michele Mariotti coinvolgente e rifinitissima al contempo. Mariotti ha avuto peraltro l’intelligenza di intuire le potenzialità insite nella prospettiva “realistica” di Stone, regalandoci una lettura tersa e priva di ogni stucchevolezza “di tradizione”. Ma soprattutto, fin dal Preludio, il direttore d’orchestra ha colto quella che era la chiave di lettura del regista: ovvero la messa in evidenza dei paradossi che animano quest’opera. Non è del resto così fin dal Preludio? La spirituale melodia iniziale dei violini sembra quasi fare a pugni con i frivoli mordenti che chiudono il Preludio. Occorre levigare il contrasto? Al contrario, sottolinearlo! E allora poco importa il fatto che Violetta Valéry sia un’influencer che si ammala di cancro (il nostro mal du siècle), come nella regia di Stone, o una prostituta affetta dalla tisi (come nell’originale): in entrambi i casi, è il conflitto fra materia e spirito a balzare in evidenza. Lo spettacolo presenta qualche cliché registico di troppo (il baccanale è la solita sfilata di freaks, per esempio), ma nel complesso trova un equilibrio perfetto fra sofisticatezza estetica (notevoli le scene di Bob Cousins) e dimensione popolare. Stone non ha paura di cadere nel kitsch (ad esempio quando presenta la gigantografia di Violetta come modella per il profumo “Vilain”, evidente sberleffo a Guerlain), ma accosta a questi momenti volutamente volgari momenti quasi metafisici. Uno di questi è proprio l’ormai citatissima scena con la mucca (vera) in scena: qui il realismo diviene iperrealismo quasi metafisico, su uno sfondo bianco del tutto astratto. Poesia del quotidiano? Tutt’altro. Per Violetta, la quotidianità era l’eccitante caos della metropoli. Il rifugio in campagna diventa l’ingresso in un mondo “altro”, che poi sarà anche quello del reparto oncologico in cui viene ricoverata e dell’immacolato biancore in cui viene risucchiata alla fine. A ben vedere, quella di Stone è una visione ben più “morale” di quanto possa sembrare: quasi una condanna del fibrillante mondo tecnologico in cui viviamo. Il binomio città-campagna sembra addirittura il riflesso delle discussioni sull’ambiente che animano la nostra attualità.

Mariotti compie un mezzo miracolo nel dare compattezza e credibilità a una compagnia altrimenti piuttosto altalenante (l’assieme buca-palcoscenico è ideale). Si trattava del secondo cast. Zuzana Marková ha dato una prova più che rispettabile nella parte di Violetta: voce piena e seducente, physique du rôle. Forse avrebbe potuto caratterizzare di più l’evoluzione del personaggio. La sua prova è stata in crescendo, con una grande scena dell’atto I (È strano) un po’ opaca e, al contrario, un bellissimo Addio del passato. Atalla Ayan si è rivelato piuttosto debole nella parte di Alfredo Germont, qualche volta addirittura a rischio d’intonazione. Vocalmente irreprensibile invece il Giorgio Germont di Ludovic Tézier, oggi tra i massimi cantanti al mondo: peccato che egli sembrasse insofferente all’impostazione registica, al punto da risultare scenicamente del tutto inespressivo (a questo punto sarebbe stato forse meglio rifiutare la parte).Questa omogeneità eccessiva si è tradotta talvolta anche in una carenza di colori musicali: quando, ad esempio, Mariotti gli ha messo su un piatto d’argento un pianissimo fatato nella seconda strofa dell’aria Di provenza il mar il suol, Tézier si è mantenuto su un generico mezzoforte. Buona, ma non esaltante, la prova di Catherine Trottmann (Flora). Nel complesso, una produzione felice soprattutto per l’unione d’intenti far il direttore e il regista. Ottimo successo di pubblico, nessuna contestazione.

In chiusura di questo weekend lungo parigino, lunedì 7 ottobre, il Gala per i 10 anni di Palazzetto Bru Zane, il “Centro di musica romantica francese” inaugurato nel 2009 grazie alla generosità e all’intuito di Madame Bru, mecenate (ce ne fossero!) del mondo della farmacia disposta a spendere milioni di euro per veder rivivere repertori rari e preziosi (nella fattispecie, ciò che fu scritto in Francia fra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento). Negli anni, l’attività di Bru Zane si è allargata dal restaurato Palazzetto veneziano di 800 metri quadri al mondo intero, divenendo un riferimento internazionale per la riscoperta della musica francese. L’intuito, la fantasia e naturalmente la serietà nella ricerca da parte dello staff di Bru Zane, capitanato dai gemelli Dratwicki, sono tutti elementi che avrebbe potuto cogliere anche chi si fosse avvicinato per la prima volta a questa benemerita istituzione in questo Gala tenutosi al Théâtre des Champs-Élysées: non un mero concerto, ma una sorta di spettacolo in forma scenica che ha unito molti degli artisti coinvolti in questi anni nelle avventurose e appassionanti riscoperte. La serata ha perfettamente messo in evidenza la pluralità dei generi affrontati dal Palazzetto (dal sommamente tragico al sommamente comico, senza esclusione alcuna), nonché il legame profondo fra Venezia e Parigi, unite da una vena folle (il Carnevale, la Folie di offenbachiana memoria) ma anche profondamente malinconica (Venezia era la città in cui molti francesi, nell’Ottocento, andarono a suicidarsi). Apertasi con l’Ouverture da Madame Favart di Offenbach, brillantemente eseguita dall’Orchestre de Chambre de Paris diretta magistralmente (e non senza una vena piacevolmente istrionica) da Hervé Niquet, la serata ha visto susseguirsi un numero musicale più bello dell’altro: un’aria di Lemoyne superbamente cantata da Judith van Wanroij, una divertentissima chanson di Félix Chaudoir, un più serio duetto dal Lancelot di Joncières (eccellenti Véronique Gens e Cyrille Dubois), una Danse Espagnole di Gounod, una villanella di Halévy, una mélodie di Saint-Saëns (Extase) cantata da colui che è ormai il “re” della mélodie a Bru Zane, Tassis Christoyannis, e molto altro ancora. Fra i momenti più suggestivi, il Kozertstück di Pierné con un ispirato e duttilissimo Emmanuel Ceysson all’arpa e le irruzioni in scena di quel genio del teatro che è Olivier Py. Quest’ultimo ha portato in scena il personaggio ormai mitico di Miss Knife, che furoreggia abitualmente nei club parigini. Scandalo? Macché. In Italia sarebbe forse impensabile, nonostante sia esistito un Paolo Poli, l’accettazione di un grande regista e drammaturgo nelle vesti di una drag queen. Ma questa è Parigi, da sempre all’avanguardia nell’accettazione delle eccentricità e nel comprendere che erotismo e spiritualità, comicità e tragedia, folle divertimento e profonda meditazione non sono che i due lati di una stessa medaglia.

Luca Ciammarughi

Crediti: Nicola Bertasi/Palazzetto Bru Zan; Charles Duprat/Opéra National de Paris; Little Shao / Opéra national de Paris