GLUCK Orfeo ed Euridice, V. Pitts, T. Raftis, S. Frigato; Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari direttore George Petrou, regia e costumi Nicola Berloffa, scene Aurelio Colombo, luci Valerio Tiberi, coreografia Luigia Frattaroli.

Cagliari, Teatro Lirico, 11 novembre 2021

L’Orfeo ed Euridice di Gluck è una delle poche opere settecentesche presente con una certa regolarità nei cartelloni lirici europei fin dalla sua prima messa in scena a Vienna nel 1762. Tra revisioni e rimaneggiamenti, tuttavia, negli oltre 250 anni che ci separano dal suo debutto, l’opera ha sostenuto mutamenti così consistenti e variegati da dover precisare doverosamente a quale Orfeo ed Euridice ci si riferisce quando si parla del capolavoro gluckiano. Quattro sono infatti le fondamentali versioni: l’edizione viennese originale del 1762, protagonista il castrato Gaetano Guadagni; la rielaborazione approntata dallo stesso Gluck nel 1774 per il pubblico di Parigi, con traduzione del testo in francese; la revisione di questa seconda versione, operata da Berlioz nel 1859 (in cui la parte di Orfeo viene trascritta per contralto) e la versione stampata da Ricordi nel 1889 con ritraduzione in italiano della seconda versione e svariate aggiunte e rifacimenti.

Accantonando la pretesa di veder eliminati i rischiosi problemi connessi alla ricreazione di un lavoro tanto complesso, è stata la versione di Ricordi (la più usata, nonostante le modifiche apportate) a essere impiegata a Cagliari in occasione del sesto appuntamento di “Autunno in musica 2021”, l’attività musicale del Teatro Lirico di Cagliari che sostituisce gli spettacoli pianificati e poi cancellati della Stagione concertistica e della Stagione lirica e di balletto.

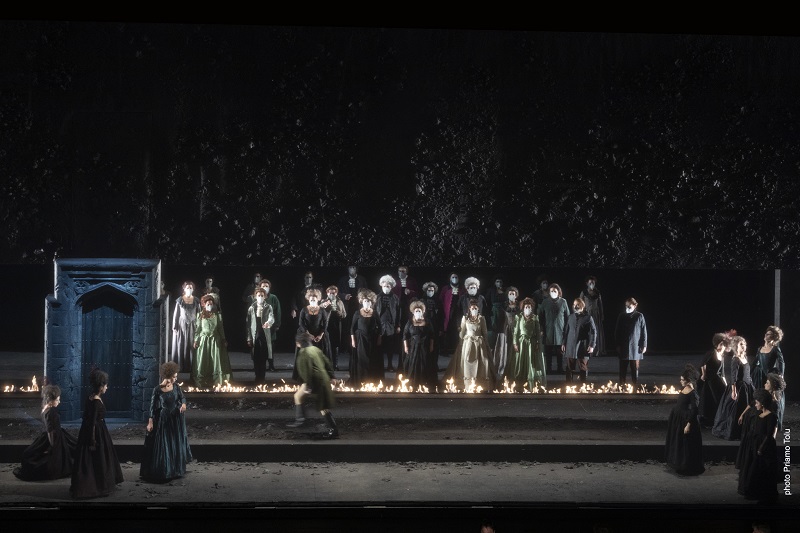

Le 7 recite in programma dell’Orfeo ed Euridice prevedevano un nuovo allestimento del Lirico di Cagliari, con la regia e i costumi di Nicola Berloffa. Ben sostenuto da Aurelio Colombo (scene), Valerio Tiberi (luci) e da Luigia Frattaroli (coreografia), Berloffa – autore anche dei costumi settecenteschi – ha scelto una chiave espressiva molto sobria, consentendo a protagonisti, coro e danzatrici di muoversi tra pochi elementi immersi in una scena enigmatica e rigorosa, al centro della quale scorreva una pedana mobile che, nel suo fluire, evocava un tempo “altro”. Il risultato è stato eccellente, risolvendo modernamente i problemi posti da un labirinto filologico quanto mai insidioso, perché l’Orfeo di Gluck non è più un’opera per una piccola corte tardo-rinascimentale, ma un lavoro destinato alla grande corte di Vienna di Maria Teresa d’Austria, la cui politica intendeva riformare ogni aspetto della vita civile e quindi anche il teatro musicale.

Un ritorno alle logiche dell’opera alle sue origini, per questa prima testimonianza della cosiddetta Riforma gluckiana dell’opera seria, che mette anche un freno alle inverosimiglianze barocche e seleziona drasticamente il numero dei cantanti in scena, proponendo uno stile di canto più lineare e più favorevole alla comunicazione dei sentimenti e delle azioni. Un’opera rivoluzionaria, dunque, diretta in modo duttile dal direttore greco George Petrou, considerato uno dei più sensibili interpreti del repertorio barocco. Petrou, al suo debutto a Cagliari, ha optato per un pregevole bilanciamento tra sonorità maestosamente neoclassiche e ritmo inquieto, cangiante, ricco di ombreggiature anche nelle campate più ampie della preziosa partitura. Molto apprezzata la prova dell’Orchestra e del Coro del Lirico (guidato da Giovanni Andreoli), interlocutori decisivi di Orfeo e capaci entrambi di esprimere un’intensa drammaticità.

Al centro del dramma dominava ovviamente l’Orfeo di Victória Pitts, interprete determinata ma mai eccessiva, di ottime qualità timbriche e accurata nella preparazione musicale: le sfumature, gli accenti, le singole pause, esprimevano tutto l’amore che guida l’azione del tenace protagonista. In questo affresco tanto affascinante quanto complesso da realizzare, dove tutto è giocato sulle sfumature delle interpretazioni sonore e visive, ha svolto un ruolo coinvolgente l’elegante Theodora Raftis (Euridice) mentre Silvia Frigato (Amore) ha sfoderato esuberanza e musicalità.

Repliche fino al 20 novembre per un’opera da non perdere, che ha riscosso un grande consenso di pubblico.

Myriam Quaquero

Foto: Priamo Tolu