TITOLO

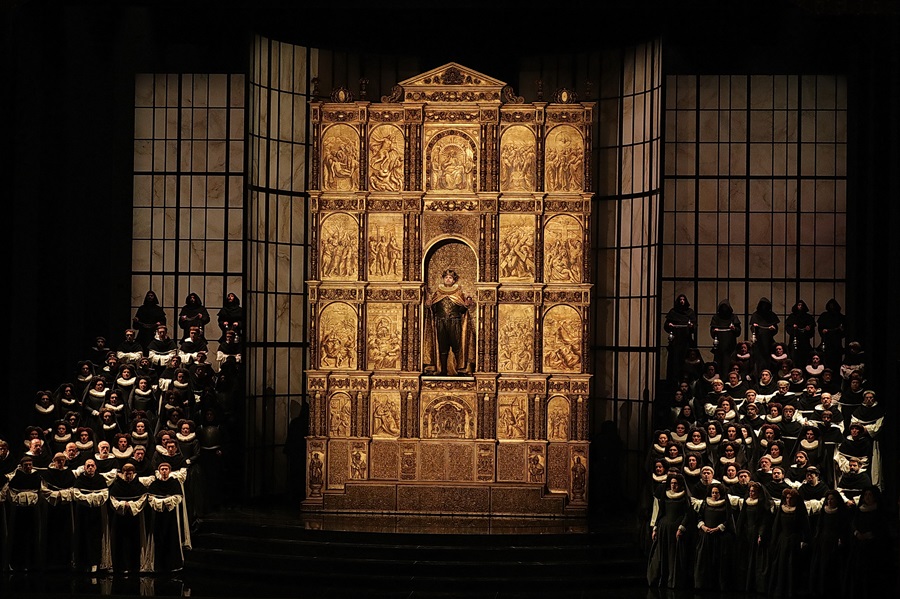

VERDI Don Carlo F. Meli, L. Salsi, M. Pertusi, A. Netrebko, E. Garanča, J. Park, H. Li, E. Verzier, R. Cid; Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, direttore Riccardo Chailly regia Lluis Pasqual scene Daniel Bianco costumi Franca Squarciapino

Milano, Teatro alla Scala, 7 dicembre 2023

Si è spesso detto in queste settimane che Don Carlo sia uno dei titoli più frequenti delle inaugurazioni scaligere, certamente il suo lato celebrativo e fastoso (di derivazione grandoperistica) contribuendo allo sfarzo che, a torto o ragione, si associa a questa occasione; ma alla giusta osservazione va aggiunto il fatto che raramente il titolo è passato senza problemi di varia natura. Gli spettatori più maturi si ricorderanno le contestazioni di natura sociopolitica che hanno caratterizzato l’inaugurazione del 1968 (direttore Abbado) e le aspre critiche alla regia di Ronconi per il 7 dicembre 1977, quando Claudio Abbado propose una singolare, eppure riuscitissima, commistione della versione di Modena con alcuni dei pezzi provenienti dalla versione 1866 (ossia quelli scartati per motivi di tempo già alla prima parigina del 1867): e ascoltando oggi l’audio di quelle serate capiamo quanto fortunati siano stati quegli spettatori a trovarsi immersi in una delle esecuzioni verdiane più grandi di ogni tempo. Del Don Carlo mutian-pavarottiano del 1992 anche troppo si è scritto, né il 7 dicembre 2008, direttore Gatti, fu più felice, tra il grigiore dell’allestimento scenico e la sostituzione all’ultimo istante del tenore protagonista.

Quando si parla di Don Carlo(s), la premessa d’obbligo sarebbe fare una ricognizione sulle diverse versioni del sommo capolavoro verdiano che, per omaggio alla brevità, riduco a queste: l’ur Don Carlos, ossia la partitura (in francese) mai andata in scena fino agli anni ’70 del ‘900, che comprende tutta la musica scritta da Verdi; il Don Carlos parigino del 1867, con i tagli richiesti dall’Opéra al compositore perché non si sforassero le tre ore e mezza di musica (il limite segnato dalla Africana di Meyerbeer); la revisione milanese del 1884, condotta sul testo francese e poi tradotta in italiano, con l’eliminazione del primo atto e moltissimi altri cambiamenti, tutti decisamente migliorativi; la versione di Modena del 1886, che innesta sul tronco del 1884 l’atto di Fontainebleau (sempre in italiano). La scelta, oggi, non è facile: rinunciare a Fontainebleau vuole dire però perdere legami tematici, motivici e strutturali assolutamente fondamentali, mentre la lingua francese è senza dubbi quella che meglio si adatta alla curva delle melodie verdiane, con una raffinatezza e una precisione psicologica che l’italiano spiana in maniera grezza (per non parlare della fatica di versi come “vêr voi schiude il pensier i vanni” di fronte a “mon coeur est plein de votre image”). Ma anche tornare alla versione di Parigi 1867 (con o senza gli innesti del 1866) vuol dire perdere i grandi miglioramenti apportati da Verdi in pagine come il duetto Filippo-Posa, per indicarne una sola: problema, quindi, di non facile risoluzione, a meno di sacrificare le esigenze filologiche a favore di quelle teatrali. E qui torniamo alla versione abbadiana del 1977, che dal punto di vista musical-teatrale è certamente la migliore (ma naturalmente solo con un cast come quello: Freni, Carreras, Cappuccilli, Ghiaurov…). Scegliere Milano 1884 è, insomma, perfettamente legittimo, ma lascia l’amaro in bocca: e citare il solito “più concisione e più nerbo”, con cui Verdi giustificava l’eliminazione del primo atto, vuol dire non tenere in conto come quella scelta fosse dovuta alle esigenze di un sistema teatrale, quello italiano, diversissimo da quello francese.

Neppure l’inaugurazione della stagione 2023/24 è passata indenne da fischi, caduti copiosissimi sul team registico e, in misura meno oceanica ma comunque netta, sul Maestro Chailly. Dei primi c’è poco da dire: o anzi, ci sarebbe moltissimo. Che immagine vuole dare di sé la Scala? Evidentemente quella di un teatro che, alla serata inaugurale, quando ha su di sé gli occhi del mondo intero, si affida a quella gloriosa tradizione che lo spettatore straniero (spesso stanco di “stranezze” registiche) cerca in Italia: ma non potrà trovarla certo in Lluis Pasqual, stanco emulo strehleriano che firma, in teoria, una regia, ma che poi lascia svolgere l’intera vicenda senza dare una guida ai cantanti, che si affidano ai gesti più stereotipati possibili. Né questo è compensato da qualche bellezza visiva: anzi, la scena che si basa su un elemento fisso centrale, che ruota e si arricchisce a seconda delle scene, è di sconfortante banalità, con un culmine (verso il basso) nella scena dell’Auto da fé, conclusa da un fuochino miserevole che, più che il rogo per gli eretici, ricorda i caminetti chic degli appartamenti di design: e l’accensione delle mezze luci in sala durante l’intervento della Voce dal Cielo è talmente abusato, inutile e banale che davvero servirebbe un provvedimento di divieto ad hoc.

Delude anche il Maestro Chailly, che nella sua consueta attenzione al dettaglio è sembrato perdere il filo del discorso complessivo: una direzione, la sua, di cospicua lentezza (non sempre, però: il “Non piangere, mia compagna” era assai mosso), e soprattutto rigida, indifferente alle esigenze dei cantanti (particolarmente penalizzata è stata la Garanča nella Canzone del velo). Certo, non si poteva restare indifferenti agli splendidi effetti timbrici evocati nel duetto dei due bassi, o nella gestione monumentale del grande finale secondo: ma più che in altre occasioni mi è parso che Chailly non abbia saputo trovare una linea complessiva di lettura, affidandosi alla sua ben nota scrupolosità e ai colori, sempre belli, dell’orchestra scaligera. Eccessivi i fischi, senza dubbio: ma non la sua serata migliore — al di là del fatto che Sant’Ambrogio, con il suo carico di tensioni, non aiuta certo i musicisti.

Il cast era indubbiamente di alto livello: Anna Netrebko, festeggiatissima dopo l’aria dell’ultimo atto, mi è però sembrata meno a fuoco che in altre occasioni. Troppi i fiati presi, che spezzavano l’uniformità della linea musicale, e troppo il tempo necessario a sistemare la linea vocale (il primo duetto è risultato davvero faticoso): certo, non si dice nulla di nuovo sottolineando la qualità oggi forse senza pari del registro medio-alto, ma le eccessive aperture in basso (ed Elisabetta si gioca soprattutto sotto), ed un fraseggio davvero altisonante, inficiato poi da una dizione non esemplare, secondo me pesano in una prova discreta ma non all’altezza del suo nome. Al contrario, Elīna Garanča ha sfoderato un temperamento d’eccezione, un registro acuto luminosissimo e un canto davvero di alta qualità: il suo “O don fatale”, in particolare, si è rivelato un momento da ricordare.

Sul fronte maschile, non convince il Frate (e poi Inquisitore) di Jomgmin Park, vocione che — come ho rilevato in altre occasioni — è artificialmente inchiostrato ma alla prova dei fatti vuoto nelle note basse, mentre Michele Pertusi, nonostante l’indisposizione annunciata da Meyer prima del terz’atto, dimostra cosa vuole dire dominare in maniera esemplare la tecnica di canto: la sua grande aria era un modello di canto legato, di mezzevoci, e il carisma dell’artista costruiva un Filippo II all’occasione volitivo e altero, ma anche dolorosamente piagato. Artista sublime, giustamente celebrato dal pubblico.

Luca Salsi si conferma il maggior baritono verdiano dei nostri giorni: lo è per il colore chiaro eppure incisivo, per il fraseggio nobile e scolpito, per il legato strumentale perfettamente sostenuto dal fiato. Ma lo è soprattutto perché dietro ogni nota, ogni parola c’è un’intenzione espressiva chiara, teatralmente vivida che la tecnica di canto gli permette di realizzare compiutamente: e più che nella doppia aria del terz’atto — peraltro splendida — tutto ciò era evidente nella Ballata d’entrata, dalla scrittura scomodissima. Francesco Meli, infine, ha imparato a volgere in fattore espressivo i suoi problemi vocali: inutile nascondere che il registro acuto è faticoso (il si acuto di “Sarò tuo salvator”, già fatale per Pavarotti nel 1992, l’ha trovato in enorme difficoltà), ma la bellezza ancora invitta del timbro, la chiarezza della dizione, la ricchezza delle sfumature (nessuno dei suoi colleghi gli è pari, in tale ambito) e la capacità di improvvisi ripiegamenti fanno di lui un Carlo impetuoso e nevrotico, passionale e sognante. Un personaggio compiuto e affascinante, degno erede del più grande Don Carlo di sempre, José Carreras.

Eccellente la voce dal cielo di Rosalia Cid e al di là di ogni lode il coro preparato da Alberto Malazzi: che però non è bastato a togliere l’amaro in bocca per un’inaugurazione scaligera in chiaroscuro.

Nicola Cattò

Foto: Brescia e Amisano / Teatro alla Scala